静观万物:代明道的格致之路

文/宋风

明道先生程颢的这首《秋日》描绘出了中国士大夫们所追求的人生状态,因而为历代读书人所称道。其中“万物静观皆自得,四时佳兴与人同”一句,更是作为警句格言被后人传诵至今。作为一名教书育人的读书人,代明道将自己静观万物的心得体会以书法的方式进行呈现,在笔墨挥洒间继承先贤之遗风。

榜书横批《鸟飞》

古香清水联 行书 182cm×23cm×2

中国文化喜欢用类比来进行趋向性对比论证,在艺术上亦是如此。所谓物以类聚,正是因为其中所蕴含的共通性,方使得这种类比具有普适性。所谓的共通性,就是这一类事物中所蕴含的最本质的东西。相传仓颉静观鸟迹而始创文字,可见汉字本身就是对自然物象的有意撷取。蔡邕曰:“厥用既弘,体象有度。焕若星陈,郁若云布。······崭若嶻嵯,高下属连。似崇台重宇,层云冠山。”由此可知,蔡邕亦是认为能够体现大自然风韵的书法作品,方属上乘佳作。代明道用汉字线条的自然之美来论证大自然的韵味美,这不失为是代明道书法作品的一个显著特征。

杜甫诗四首 草书 182cm×70cm

行草《林散之对联》

《易•乾卦》有“乾道变化”之言,可知天道以变化为贵。何谓变化?自有而无谓之变,自无而有谓之化。变动化生,天地至理也。故《广韵》云:“变,化也,通也”,《增韵》曰:“变,转也”。代明道师法自然,上合天道,故亦以变为贵。观其作品《楚书庄子联》,于尺素之内恣意驰骋,万端变化跃然纸上,颇得自然神工之奥妙。明道之书,可谓尽显变化之妙用也。是故观之愈久,则得之愈深,可谓于变化中臻达佳境。

金文《宝绘乐章》联

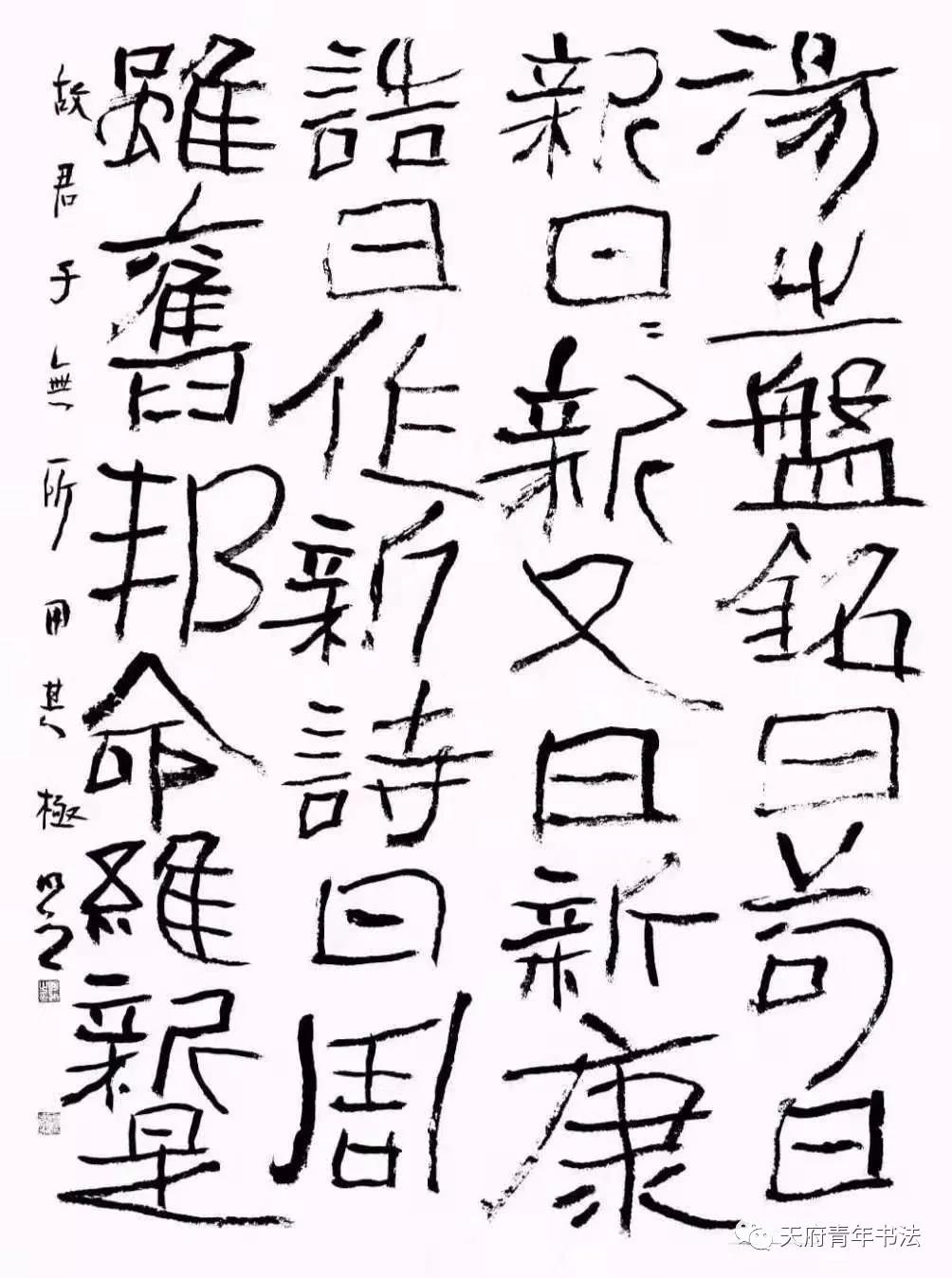

隶书《汤之盘铭》

虞世南《笔髓论》云:“以心为君,手为辅,力为任,管为将帅,毫为士卒,字为城池。”因此说,合格的书法创作状态,应当以笔为心、以墨为手、以书为意。在这种状态下创作出的书法作品,才能够直抒作者之胸臆,才能够真正呈现出书法的格调与韵味。站在这个角度来审视代明道的这幅《司空曙诗》,我们可以发现:该作品如快利刀戈,又若待发强弩,一股沙场鏖战之气扑面而来;字字若飞若动,若往若来,金戈铁马之势跃然纸上。代明道通过碑体的刚健来强调字体的象形,在以形传意中寄形于群动之内。同时我们还可以发现,代明道对于谢无量书体的研习颇有一定的心得,并且通过自己的方式将其化用到了书法创作当中。

自卫夫人《笔阵图》始,书家便有“善笔者多骨,不善笔者多肉”之语。研习六朝碑体的书家,多以多骨微肉之“筋书”为佳,斥多肉微骨之书为“墨猪”。然而随着书法的发展,后世书家对于所谓“骨肉之别”的体悟愈加深刻。书家们不再简单地以骨与肉所占比例来对书法作品进行评判,而是从书写性的律动中发现作品内在流转的气韵。如张怀欢的《评书药石论》便对“肉”较为肯定,认为只有“筋骨不任其脂肉”的才是“墨猪”。在代明道的这幅《禅悦》中,我们可以发现:他笔下的“禅”字,筋骨脂肉相得益彰,笔墨相生意气相连,蕴纳骨气于环肥当中,颇得用墨之精髓;“悦”字如飞鸟展翅高翔,遒劲而气韵充沛,观之颇有“风乍起,吹动漫天黄沙”之感,于纵横变化中描绘出一派悲凉苍茫的塞外风光。“禅悦”二字,一湿一枯,一静一动,牵引呼应,妙趣自生。

草书王维诗《香积寺》

东谷小河联 篆书 180cm×16cm×2

近年来,代明道在《小草千字文》上用功颇多。明代文嘉评点《小草千字文》曰:“今观此卷,笔法谨密,字字用意,脱去狂怪怒张之习,而专趋于平淡古雅……真希世之宝也。”代明道通过对《小草千字文》的反复研习,在平淡中细细品味平凡之美,于平常处用心领会平和之韵,深刻体会了怀素在看似漫不经意中所呈现出的匠心自运与平淡古雅。他的这幅《黄庭坚题画诗三首》,笔画洗练,架构强健;线条浑绵,筋骨内敛;法度严谨,结字平稳;圆润通达,拙朴凝纯;意境悠远,脱落俗尘。由此可见,在怀素《小草千字文》的影响下,代明道抛开了技法的羁绊,以无为之心洗尽铅华,复归于璞玉之质;在规矩中彰显天成之趣,于古雅处呈现童真之乐;契合自然之造化,颇有不可言传之妙意。

草书《李白、苏轼诗》

魏碑楷书《陋室铭》

行草扇面《山花红紫》

李斯曰:“夫书之微妙,道合自然。”所谓自然者,不仅包括阴阳开阖、四时变化,同时还包括躁静之别、肥瘦之分。通览这幅《古诗三首》,瘦者傲骨屹立,卓然不群;肥者丰腴华润,妍态毕露。在这里我们可以看出,代明道对于殷周金文颇为关注,并将其运用于自己的书法创作当中。他借助金文的结字构成将自己笔下“肥”与“瘦”的关系统摄起来,做到了肥于当肥、瘦于不可不瘦。当金文的结字方式与碑体的强健气息结合在一起时,便做到了肥瘦有度、变化有法,称得上是环肥燕瘦相得益彰。代明道对于汉字象形性的深入思考,由此可见一斑。希望代明道今后在小学训诂方面投入更多的时间与精力,持续加深对于金文的字源与结构的理解,走出一条属于自己的金文融合碑体的格致之路。

作者系四川省文艺评论家协会办公室副主任、四川现代新水墨画院理论委员会秘书长

代明道

四川成都人

中国书法家协会会员

成都市书法家协会副主席

九三学社社员

成都市九三书画院副院长

成都市青年书法家协会副主席

四川当代书画院专职书法家

成都市成华区书法家协会常务副主席

成都大学书法研究院研究员